중심단어

Arterial Rupture, Stent-graft, Angiography, Artery

국문 초록

59세 남자환자가 재발된 우측 부갑상선암 제거수술을 위하여 입원하였다. 외과에서 우측 기관지와 총경동맥에 인접한 종양 제거 수술을 하던 중 우측 총경동맥 파열이 발생하여 응급 인터벤션이 의뢰되었다. 환자는 응급으로 인터벤션 시술실에서 피복 스텐트 삽입술을 시행 받았으며 안정된 상태로 퇴원하였다.

영문 초록

A 59-year-old male patient was admitted to our hospital for the surgery of right parathyroid cancer. He was referred to the interventional radiology department for the management of the right common carotid artery rupture during the surgery to remove the right parathyroid cancer. The patient underwent emergent stent�graft placement and was discharged in a stable condition.

Introduction

과거 총경동맥 손상의 주된 치료법은 수술적인 방법이었다.(1-3) 하지만, 총경동맥을 수술하는 경우 합병증으로 뇌허혈 등으로 인한 높은 이환율과 사망률이 문제가 되었다. 최근 총경동맥 가성동맥류, 동정맥류, 박리증, 파열 등의 손상에서 여러가지 혈관내 인터벤션 치료법이 새로운 치료방법으로 대두되고 있다. 저자들은 우측 부갑상선암 제거수술중 발생한 우측 총경동맥 파열에서 피복스텐트를 사용하여 성공적으로 치료하였던 증례를 보고하고자 한다.

Case report

증례

59세/남자

임상소견

59세 남자환자가 재발된 우측 부갑상선암 제거수술을 위하여 입원하였다. 환자는 3년전 우측 부갑상선암으로 수술 받은 적이 있으면 금번 영상검사상 재발이 확인되었다. 외과에서 재발된 암을 제거도중 우측 총경동맥이 파열되었으나 수술방에서 치료가 안되어 응급 인터벤션이 의뢰되었다.

진단명

Recurrent right parathyroid cancer after total right thyroidectomy

영상소견

우측 갑상선 및 부갑상선 수술부위에 CT상 약 1.0cm정도의 연부조직 음영이 관찰되고 핵의학 양전자 단층촬영상 재발된 부갑상선암으로 진단되었다.

시술방법 및 재료

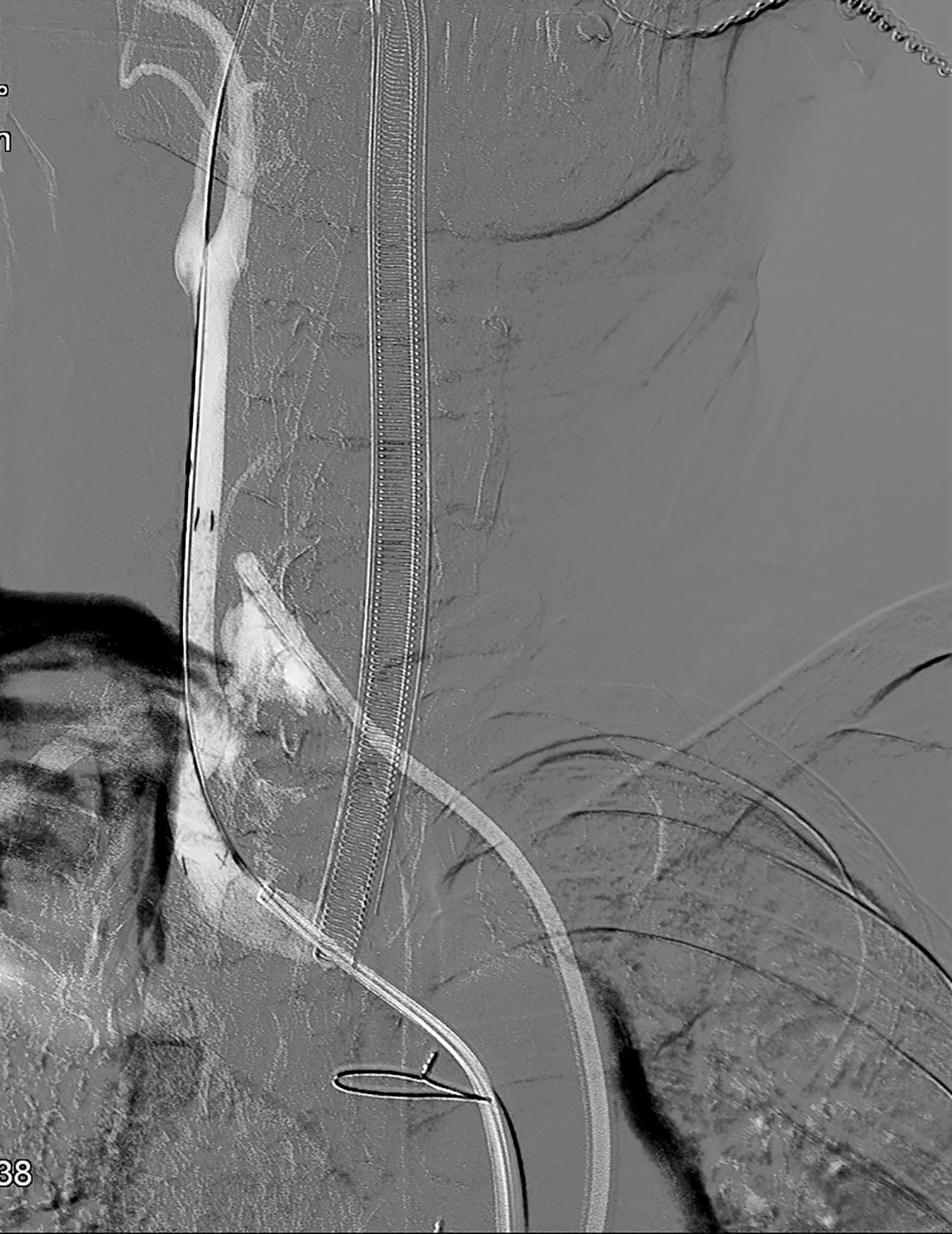

경피적 접근을 통한 혈관내 치료가 시도되었다. 우측 대퇴동맥을 천자한 후 5 Fr 혈관 조영용 카테터를 우측 무명동맥을 거쳐 총경동맥에 위치시키고 혈관조영 검사를 실시하였다 (Fig. 1). 조영검사상 총경동맥의 근위부에서 혈관파열이 관찰되고 조영제의 누출이 관찰되었다. 수술방에서부터 인터벤션 시술실에서 시술을 하기까지 우측 총경동맥의 파열부위는 혈관조영 검사시를 제외하곤 외과의사가 직접 손으로 압박하여 지혈하였다. 총경동맥 파열의 위치는 다행히 무명동맥 분지부에서 약간 상방으로 위치하고 있어 피복스텐트 (Stent-graft) 삽입이 가능할 것으로 판단되었다. 시술을 위하여 8 Fr 유도용 카테터를 (Cook, Bloomington, IN, USA) 우측 총경동맥 입구까지 삽입하였다. 이후 0.035 inch 유도철선을 통하여 8mm x 6cm 피복스텐트 (Seal stent-graft, S&G, Korea)를 삽입하였고 이후 검사상 출혈이 사라진 것을 확인하고 시술을 종료하였다 (Fig. 2).

추적관찰

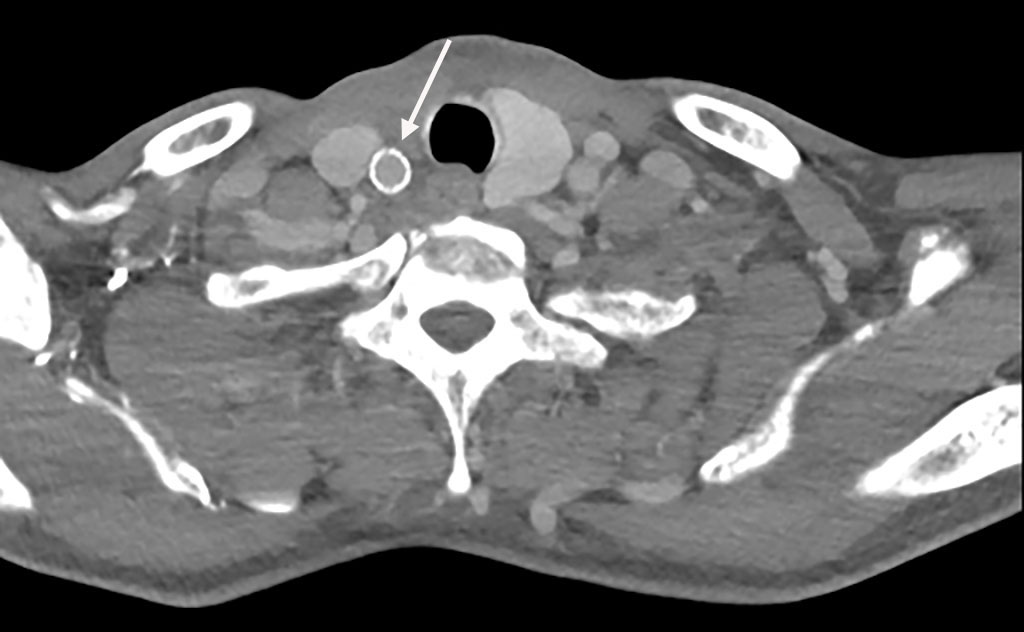

환자분은 피복스텐트 시술을 마친 뒤에 우측 부갑상선암 제거수술도 마무리하였고 이후 안정된 상태로 퇴원하였다. 5개월후 추적 CT에서 피복 스텐트는 잘 유지되고 있음이 확인되었다 (Fig. 3)

Fig. 1.

Right common carotid angiography shows the arterial rupture and active extravasation of the contrast media (arrows).

Fig. 2.

Stent-graft placement (A) and post-procedural angiography (B) show the successful sealing of rupture without blood-leakage.

Fig. 3.

Follow-up axial (A) and coronal (B) computed tomography five months after stent-graft placement shows well-location and good patency of the stent-graft (arrows)

고찰

총경동맥의 손상은 여러가지 외상 (blunt, penetrating, iatrogenic)이나 악성종양 자체나 치료도중 발생할 수 있고 감염, 박리증 등 다양한 원인으로 발생할 수 있다. 총경동맥 손상 발생빈도는 정확히 언급하기 힘드나 일반적으로 목부위의 관통손상의 약 6% 그리고 둔상의 1% 미만으로 보고되고 있다. (3, 4) 악성종양과 연관된 손상으로는 수술 후 (radical neck dissection)에 약 6%정도로 보고된 바 있다. (2) 또한, 958명의 신경외과 의사를 대상으로 조사한 한 보고에 의하여 약 12% 정도가 경접형동 수술 (Transsphenoidal surgery) 도중 경동맥의 의인성 손상을 경험하였다고 보고한 조사가 있다. (5) 비록 총경동맥의 손상은 흔치 않다고 할 수 있으나 만약 발생시에는 사망률이 17 ~ 40%에 이르며 생존한다고 해도 심각한 뇌신경계 합병증의 빈도가 40 ~ 80%로 보고되는 등 매우 위중한 사례로 평가된다. (4-6) 따라서, 총경동맥의 손상이 발견되었다면 즉시 응급으로 치료하는 것이 매우 중요하다. 과거에는 최종 치료로 수술적 방법이 대부분이었으나 최근에는 피복형 스텐트를 통해 안전하게 치료할 수 있다. 우리 증례의 경우 수술방에서 파열이 발생하여 수술적인 방법으로 지혈을 시도하였으나 심한 출혈로 시야확보가 어려워 수술적인 방법이 불가하여 인터벤션 치료가 의뢰되었다. 우리 증례를 통한 경험과 이전 논문들을 조사하여 다음과 같은 결론을 공유하고자 한다. 1. 갑상선, 부갑상선을 포함하여 목부위의 수술도중 총경동맥의 파열은 매우 심각하고 생명을 위협하는 합병증이다. 2. 목부위의 수술 중 다량의 출혈발생이나 활력징후의 변화 시 동맥 파열을 신속히 의심해야 한다. (단, 동맥파열은 통증이나 다른 증상 없이 발생할 수 있다.) 3. 응급 상황에 대비하여 동맥 인터벤션을 실시하는 센터에서는 항시 응급용 피복 스텐트 및 관련 치료재료를 준비하고 있어야 하며 이를 통해 환자의 생명을 구할 수 있다.

참고문헌

1. Lee CH, Park JS, Hwang KW, Lee SW, Park SW, Park SJ. Procedure-induced acute common carotid artery perforation presenting with airway obstruction and successful treatment by endovascular stent graft. Korean Circ J 2011;41:405-408

2. Maran A, Amin M, Wilson JA. Radical neck dissection: a 19-year experience. J Laryngol Otol 1989;103:760-764

3. Martin RF, Eldrup-Jorgensen J, Clark DE, Bredenberg CE. Blunt trauma to the carotid arteries. J Vasc Surg 1991;14:789-795

4. Demetriades D, Asensio JA, Velmahos G, Thal E. Complex problems in penetrating neck trauma. Surg Clin North Am 1996;76:661-683

5. Ivan C, Ann R, Craig B, Debi P. Complications of transsphenoidal surgery: results of a national survey, review of the literature, and personal experience. Neurosurgery 1997;40:225-237

6. Asensio JA, Valenziano CP, Falcone RE, Grosh JD. Management of penetrating neck injuries: the controversy surrounding zone II injuries. Surg Clin North Am 1991;71:267-296

Citations

Citations to this article as recorded by