Introduction

문맥계(간 문맥 또는 상장간막 정맥-비장 정맥 합류부)의 협착 또는 폐쇄가 만성 간경화증을 비롯하여 진행된 담도췌장암, 간담췌비장의 근치적 수술 등 다양한 원인으로 인해 발생한다. 증상이 없는 상태에서는 항응고제의 경구 투여 등 보존적 치료를 시행할 수 있지만, 정맥류 출혈, 복수, 간기능 저하 등 증상이 동반되었거나 근치적 수술 후 조기에 발견된 경우 적극적인 치료가 요구된다. 최근에는 간이식술이 증가하고 있으며 충분한 문맥혈류가 이식 간의 조기생존에 필수적이므로 문맥혈류를 유지하기 위한 다양한 인터벤션시술이 적용되고 있다. 치료방법으로는 풍선성형술 또는 스텐트설치술이 주로 시행되며 다량의 혈전이 동반되어 있는 경우에는 혈전용해술, 기계적 혈전제거술 등이 필요할 수도 있다. 본 장에서는 percutaneous transhepatic 또는 개복술 후 trans mesenteric vein으로 접근하여 치료하는 방법들을 고찰하고자 한다.

진단

문맥계의 협착 또는 폐쇄는 도플러 초음파 또는 단층촬영을 통해 어렵지 않게 확인할 수 있다. 성인의 경우 도플러초음파 소견상 직경 50% 이상의 협착이 있거나 poststenotic 문맥부의 혈류속도가 prestenotic 문맥부의 것보다 3배 이상 증가한 경우 유의한 협착이 있는 것으로 진단한다.

치료의 적응증

문맥계 협착 또는 폐쇄가 문맥고혈압 증상과 동반되어 있는 경우에는 금기증이 없는 한 당연히 적응증이 된다. 그러나, 간담췌비장 수술 후 적지 않은 빈도에서 증상없이 문맥계의 유의한 협착이 추적영상검사에서 발견되며 이러한 경우 적극적인 치료를 시도해야 하는가에 대한 일치된 의견은 없는 듯하다. 문맥계가 폐쇄되더라도 모든 환자군에서 증상이 발생하지는 않기 때문이다. 다만, 협착병변이 진행하여 완전폐쇄가 발생한 경우 폐쇄부위를 통과하는 것이 매우 어려울 수 있기 때문에 치료시기를 잘 결정해야 한다. 서울아산병원의 경우 일반적으로 수술 4주 이내에 발생한 협착 또는 폐쇄의 경우 적극적인 치료를 시행한다.

수술 도중 문맥 혈류의 이상이 발생한 경우에도 인터벤션시술은 수술적 치료를 대체할 수 있다. 수술 도중 i) 문맥계의 꼬임이 발생할 위험이 높은 경우 ii) 성인 이식 수혜자에서 직경 6 mm 이하의 간문맥 iii) 주간문맥의 수술적 혈전제거술 후 유의한 잔여협착 또는 혈전이 보이는 경우 스텐트 설치술 등을 시행하고 있다.

치료의 목표

치료목표는 문맥혈류의 회복과 더불어 임상증상의 개선이다. 혈류의 회복을 판단하는 객관적인 지표는 잔여 협착 30% 이내, 협착전후 압력차이 6 mmHg 이하, 측부혈류의 소실 등이다. 대부분의 임상증상은 치료직후에는 확인할 수 없지만 정맥류 출혈이 주 증상인 경우에는 혈류회복뿐 아니라 정맥류의 직접적인 색전이 필요할 수 있다.

치료시의 고려사항

문맥계 협착의 인터벤션 시술 시에 아래와 같은 사항들을 검토할 필요가 있다.

1) 어떤 접근 경로로 할까? percutaneous vs. intraoperative access

2) 어떤 시술을 할까? Balloon angioplasty vs. stent placement

3) 스텐트는 어떤 걸 사용할까? Self expandablel vs. balloon expanding vs. covered stent

4) 다량의 혈전이 동반되어 있는 경우는 어떤 치료? Thrombolysis vs. thrombectomy vs. stenting

5) 상장간막 정맥-비장 정맥 합류부의 협착은 어떻게 치료할까?

6) 치료 후 남아있는 측부 혈관들은 어떻게 할까?

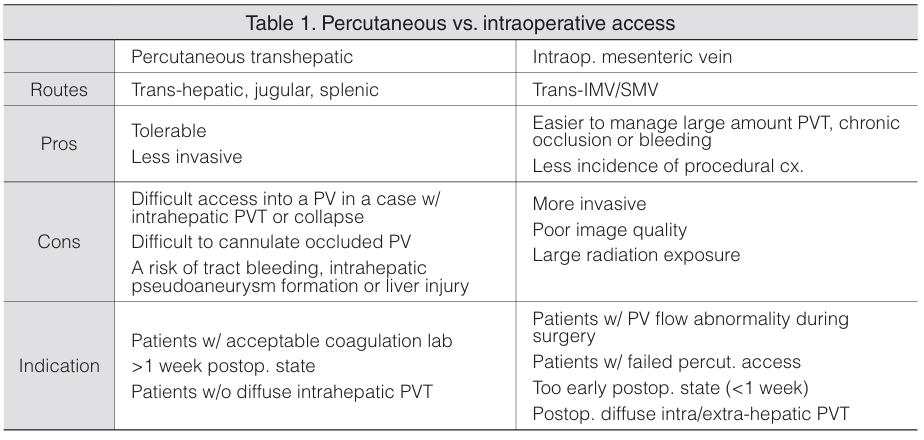

1) 어떤 접근 경로로 할까? percutaneous vs. intraoperative access (Table 1)

경피적 접근(percutaneous access) 방법은 transhepatic, transjugular, transsplenic access 중에 선택할 수 있다. 수술적 치료에 비하여 경피적 접근의 가장 큰 장점은 국소마취와 최소한의 피부절개만으로도 시행할 수 있다는 것이다.

Transhepatic access는 가장 친숙하고 흔히 이용하는 방법이다. 간내간문맥 혈류가 초음파 또는 조영증강 단층촬영영상에서 보이는 경우 경피경간담즙배액술을 시행하는 것과 같은 방식으로 천자하면 대부분 문맥계에 진입할 수 있다. 그러나, 간내간문맥이 미만성 혈전으로 채워진 경우, 수술 후 조기에 발생한 상태, 심한 복수, 혈액응고기능장애 등이 동반된 경우 시행하기 곤란하다. 다량의 복수는 배액술 후 시행하면 안전한 시술이 가능할 수 있다. 그 외의 단점으로는 간조직의 손상, 가성동맥류 등 출혈의 위험성 등이다. 시술 후에는 젤폼, 코일, 아교 등으로 경로를 폐쇄시켜야 출혈을 예방할 수 있다. 코일을 이용한 경로 폐쇄 방법을 흔하게 사용하지만 혈액응고기능이 비정상적인 경우 출혈이 발생할 수 있으며, 개인적 경험상 이러한 경우 아교를 사용하는 것이 좀 더 효과적으로 경로를 폐쇄시킬 수 있다.

Transjugular access는 혈액응고 기능장애가 있는 경우에서도 시행할 수 있다는 장점이 있지만 천자 부위에 따라서는 문맥계 내부에서 병변 부위까지의 카테터를 조작할 공간이 협소할 수 있고 간외간문맥의 천자로 인한 출혈, 시술 후 간성혼수의 발생 가능성도 고려해야 한다.

수술적 접근(intraoperative access) 방법은 개복 후 상,하장간막정맥을 통해 문맥계로 진입한 후 시술한다. 일반적으로 간담췌장 수술도중 장간막정맥 또는 문맥혈류의 이상이 의심되는 경우 시행하지만 수술 후 급성으로 발생한 문맥계의 협착, 광범위한 문맥계 혈전 등 경피적 접근이 제한되거나 수술적 치료를 병행하는 것이 필요한 경우에 시행한다. 만성폐쇄환자에서 경피적 시술이 실패한 경우 이차적으로 시행하기도 한다. 18G 천자침으로 상, 하장간막정맥 어느 것을 천자해 접근해도 문맥계에 쉽게 도달하지만 상장간막정맥 근위부 또는 상장간막정맥-간문맥 이행부의 협착 등을 동반하는 경우 상장간막정맥 분지들을 통해 접근해야 효과적으로 치료할 수 있다. 상장간막은 고정이 어렵기 때문에 시술 도중 피포의 이동을 주의하여야 한다. 하장간막정맥으로의 접근은 간문맥에만 이상이 있는 경우에 선호하며 하장간막은 고정되어 있기 때문에 보다 안정감 있게 시술할 수 있다. 시술이 종료되면 접근한 정맥은 결찰술로 지혈한다.

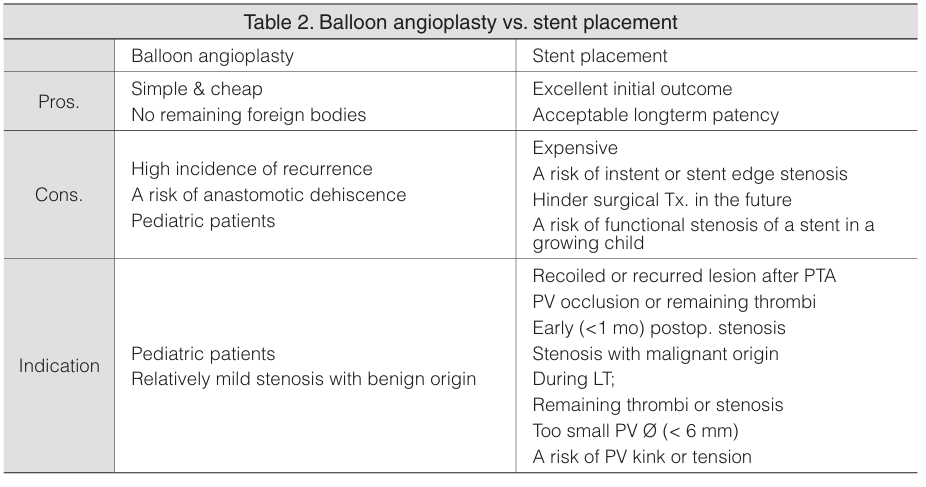

2) 어떤 시술을 할까? Balloon angioplasty vs. stent placement (Table 2)

풍선성형술은 시술 후 인체에 잔여 물질을 남기지 않는다는 장점이 있는 반면 탄성반동에 의한 조기 재발 및 수술 후 급성기에는 문합부 파열 가능성 등을 고려하여야 한다. 반면 스텐트설치술은 우수한 조기치료 성적 및 장기 개통률을 기대할 수 있지만 스텐트 변연부에서의 만성자극으로 인한 재협착, 추후에 재수술이 필요할 때에 수술적치료를 방해할 가능성, 소아의 자연성장에 따른 문맥계의 직경확장에 비해 고정된 직경의 스텐트가 기능적인 협착으로 작용할 가능성 등을 고려하여야 한다.

풍선 성형술의 적응증은 일반적으로 양성 원인의 협착, 소아 문맥계 협착 등이며, 스텐트설치술의 적응증은 풍선성형술에 반응이 없는 경우, 악성원인의 문맥계 협착 또는 폐쇄, 성인의 간담췌장 수술도중 발생한 문맥계 협착, 뒤틀림, 잔여혈전 등이다. 서울아산병원에서는 간이식 도중에 간문맥혈류를 충분히 유지하기 위하여 스텐트설치술을 설치하는 예가 드물지 않은데 이때의 적응증은 주간문맥 직경이 <6 mm, 문맥혈전 제거 및 문맥문합후 시행한 문맥조영 또는 도플러초음파상 다량의 잔여혈전이 주간문맥 근위부에 보이는 경우, 문맥계의 뒤틀림 가능성이 높은 경우 등이다.

3) 스텐트는 어떤 걸 사용할까? Bare metal vs. balloon expanding vs. covered stent

다양한 스텐트들을 사용할 수 있으며 양성 협착의 경우 self expandable stent를 사용하면 대부분 효과적인 혈류를 확보할 수 있다. Balloon expanding stent는 설치한 스텐트 직경의 관광을 유지할 수 있다는 장점이 있지만 스텐트의 길이가 제한적이고, 직선 형태로 설치되기 때문에 굴곡이 있는 부위에서는 사용이 제한된다는 단점이 있다. 그러나 만성경과의 양성협착 또는 악성협착의 경우에는 팽창력이 우수한 balloon expanding stent가 좀더 지속적인 효과를 보이는 데 유리한 것 같다. Covered stent는 보험체계상 사용하기 어렵지만 악성 협착의 예에서는 종양의 ingrowth를 방지할 수 있으므로 유용할 수 있을 것으로 기대된다.

4) 다량의 혈전이 동반되어 있는 경우는? Thrombolysis vs. thrombectomy vs. stenting

만성 문맥혈전의 경우 풍선성형술 또는 스텐트설치술을 시행하면 혈류를 회복시킬 수 있지만, 수술 후 발생한 광범위한 혈전의 경우 경피적 혈전용해술 또는 기계적 혹은 흡인 혈전제거술을 일차적으로 시행한다. 그러나, 혈전용해술은 출혈 위험이 적은 상태에서는 유용하지만 수술 후 조기에 발생한 혈전에서의 적용은 안전하지 못하다는 단점이 있다. 이런 단점을 보완하기 위한 기계적 혈전제거술은 혈전용해제의 투여기간, 용량을 감소시킬 수 있다. 그러나 이 방법도 출혈, 문맥파열, 간내 간문맥의 색전 등의 발생 위험성을 배제 못한다. 또한, 혈전용해술 또는 혈전제거술 후 충분한 혈류 확보를 위해 추가로 풍선성형술 또는 스텐트설치술이 필요한 경우가 적지 않다.

혈전용해술 또는 제거술 없이 스텐트설치술 후 풍선성형술을 시행하는 것도 효과적인 치료법이 될 수 있다. 서울아산병원의 경험에서는 14예의 수술 후 발생한 주간문맥 또는 상장간막정맥 근위부에 국한된 혈전폐쇄를 이와 같은 방법으로 치료하여 93%의 기술, 임상 성공률과 1예의 조기 폐쇄 합병증을 경험하였다.

수술 후 간내간문맥 분지까지 혈전이 동반된 경우 성공적인 혈전용해술은 기대하기 어렵고 대개 경경정맥문맥단락술 또는 수술적치료가 요구된다. 외과의에 의한 수술적 혈전제거술을 시행하더라도 주간문맥 외에 간내 간문맥 분지들의 효과적인 혈전 제거술은 용이하지 않으며 이러한 경우 다양한 long sheath들을 이용한 흡인 혈전제거술이 효과적일 수 있다.

5) 상장간막 정맥-비장 정맥 합류부의 협착은 어떻게 치료할까?

상장간막정맥-비장정맥 합류부를 포함한 문맥계 협착 또는 폐쇄 시의 임상증상은 대부분 문맥압, 상장간막정맥압의 증가와 연관된 복수, 정맥류 출혈 등이며 상장간막 정맥의 혈류회복이 비장정맥의 혈류회복보다 월등히 중요하다. 경피경간경로로 진입한 경우 상장간막정맥부터 주간문맥쪽으로 스텐트설치술 등을 시행하는 것이 임상회복에 도움이 된다. 비장정맥-주간문맥, 상장간막정맥-주간문맥 양측으로 스텐트를 설치할 수도 있지만 경험상 장기 개통률은 단측으로 설치하는 것보다 좋지 않았다.

6) 치료 후 남아있는 측부 혈관들은 어떻게 할까?

문맥 혈류가 회복되면 정맥조영술 상 시술 전 조영되었던 측부혈관들이 보이지 않아야 된다. 발달된 잔여 측부혈관들은 반복적인 정맥류 출혈의 원인이 되거나 정상적인 문맥혈류와의 경쟁정맥으로 남아있게 되어 조기 재발의 원인이 될 수 있다. 그러므로 발달된 잔여 측부 혈관들은 색전술을 시행하는 것이 바람직하다.

맺음말

문맥계 협착 치료를 위해 경피적 또는 수술적 장간막정맥 경로를 선택하는 것은 병변 상태와 환자의 임상상태를 고려하여 결정하여야 한다. 다양한 경피적 접근으로 인터벤션 치료를 적용하면 환자의 부담감을 감소시키면서 효과적인 결과를 얻을 수 있다. 수술적 장간막정맥 경로는 인터벤션 치료뿐 아니라 수술적 치료를 함께 할 수 있으므로 유용한 경우가 적지 않다.

참고문헌

1. Cao G, Ko GY, Sung KB, Yoon HK, Gwon D 2nd, Kim JH. Treatment of postoperative main portal vein and superior mesenteric vein thrombosis with balloon angioplasty and/or stent placement. Acta radiol 2013 [Epub ahead of print]

2. Kim KR, Ko GY, Sung KB, Yoon HK. Percutaneous transhepatic stent placement in the management of portal venous stenosis after curative surgery for pancreatic and biliary neoplasms. AJR 2011;196:W446-450

3. Kim JH, Ko GY, Sung KB, et al. Transvenous variceal embolization during or after living-donor liver transplantatin to improve portal venous flow. JVIR 2009;20:1454-1459

4. Ko GY, Sung KB, Lee S, et al. Stent placement for the treatment of portal vein stenosis or occlusion in pediatric liver transplant recipients. JVIR 2007;18:1215-1221

5. Kim YJ, Ko GY, Yoon HK, Shin JH, Ko HK, Sung KB. Intraoperative stent placement in the portal vein during or after liver transplantation. Liver Transpl 2007;13:1145-1152

6. Ko GY, Sung KB, Yoon HK, Lee S. Early posttransplantation portal vein stenosis following living donor liver transplantation: percutaneous transhepatic primary stent placement. Liver Transpl 2007;13:530-536

Table 1

Percutaneous vs. Intraoperative access

Table 2

Balloon angioplasty vs. stent placement

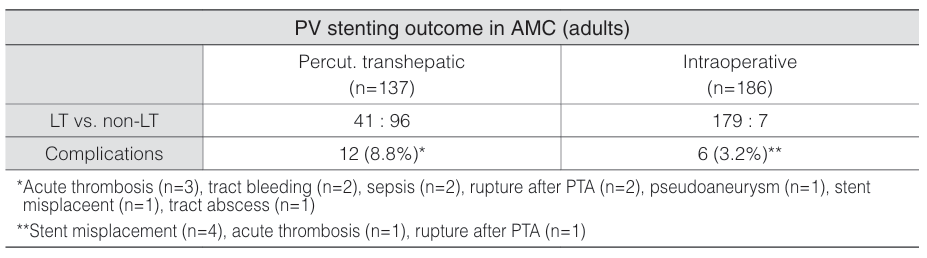

문맥계 스텐트설치술의 결과

PV stenting outcome in AMC (adults)

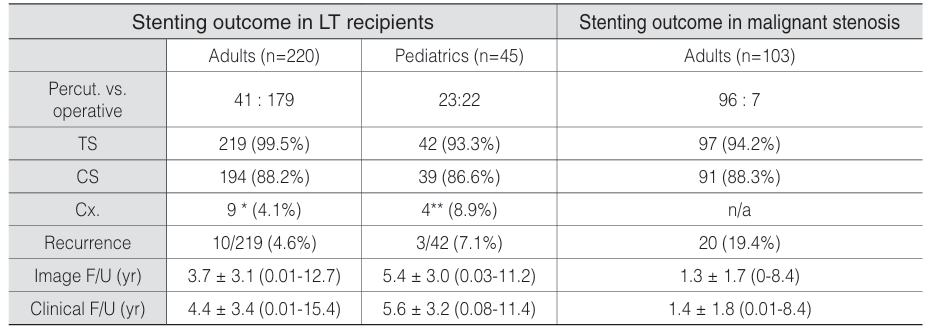

문맥계 스텐트설치술의 결과

Stenting outcome in LT recipients and malignant stenosis

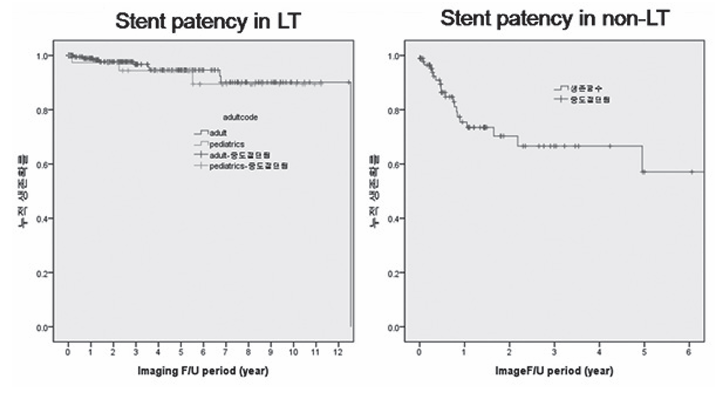

문맥계 스텐트설치술의 결과

Stent patency in LT and non-LT

Citations

Citations to this article as recorded by