중심단어

Central venous cannulation, Intravascular foreign bodies, Goose neck snare, Complications

서론

중심정맥도관 삽관술은 응급 상황이나 중환자실 (Inlensive care univ, ICU)에서 수액 투여 혹은 대량 수혈 등을 이유로 최근 아주 많이 이용되고 있으며, 최근에는 인터벤션 시술실에서 임상의사들의 의뢰에 의해서도 많이 시행되고 있나. 여러 원인의 쇼크 및 중증 환자에 있어서 수액 요법의 지침으로 중심정맥압을 측정하기 위하여 이용되기도 하며, 최근에는 비경구 식이를 위하여도 많이 이용 되고 있다 [1,2]. 최근 시술 건수의 증가로 유도철사 및 중심정맥 도관의 체내 이동으로 인한 혈관 내 이물질의 빈도도 점차 늘이가고 있는데 이러한 이물질은 심할 경우 혈전증, 감염증, 심장 또는 혈관의 천공, 심근 손상 등을 초래하여 사망하게 되거나 개흉술이나 개복술 등 대수술을 요할 수도 있다 [1,3,4]. 한때는 수술로만 행해왔던 혈관 내 이물질 조각의 제거를 최근 인터벤션의 반달로 인해 많은 증례에서 경피적 제거술이 보고되고 사용되고 있다. 저자들은 중심정맥도관 삽관술시 발생할 수 있는 혈관 내 이물질의 원인과 그 예방법에 대하여 실제 다양한 증례들과 더불어 살펴보고자한다.

증례 1

52세 남자 환자가 급성 신부전증으로 신장내과에 입원하였다. 입원 시에 환자의 신장 기능은 급격히 떨어지고 있었으며 소변량도 하루 200ml이하로 감소하였다. 환자는 ICU로 급히 이송되었으며 투석 치료를 위해 우측 내경정맥 삽관술이 계획되었다. 우측 내경정맥 삽관술은 내과 전공의 1년차에 의해 실시되었으며 시술 시 고년차 전공의나 스탭의 감독이 없었다고 한다. 환자는 시술 후 7일간 투석 치료를 받았다. 7일째 되던 날 환자는 요로감염 증상의 파악을 위해 복부 컴퓨터 단층촬영 (CT)를 시행하게 되었다. 이때 CT촬영을 위한 복부 엑스선 사진에서 중심정맥관 삽입술시 들어간 것으로 생각되는 유도철선이 하대정맥과 우측대퇴정맥에 걸쳐 길게 관찰되었다 (Fig. 1). 인터벤선 분과로 이물질 제거를 위한 의뢰가 접수되었으며, 우측 내경정맥을 통해 10-Fr sheath (Cordis, Miami, Florida, USA)를 삽입하였다. 이후 10mm의 직경을 가진 올가미 모양의 Amplatz gooseneck snare kit (EV3, Plymouth, Minnesota, USA)를 이용하여 체내로 들어간 유도철선의 끝을 잡아 무사히 제거하였다.

Fig. 1A

Anteroposterior (A) and lateral scout (B) abdominopelvic CT images showing the migrated guide wire (arrows) between the inferior vena cava and right femoral vein.

Fig. 1B

Anteroposterior (A) and lateral scout (B) abdominopelvic CT images showing the migrated guide wire (arrows) between the inferior vena cava and right femoral vein.

증례 2

42세 남자 환자로 전신적인 간질 발작과 의식 소실을 주소로 응급실에 내원하였다. 환자는 응급 상황에서 상부의 중심정맥 도관이 잘 잡히지 않아 우측 대퇴정맥을 동해 도관 삽관술을 시행하였다. 우측 대퇴정맥 삽관술은 응급의학과 전공의 1년차에 의해 실시되었으며 시술시 고년차 전공의나 스탭의 감독이 없었다고 한다. 시술시 유도철선을 통해 중심정맥관을 체내로 넣는 과정에서 유도철선이 체내로 완전히 들어갔다. 전신 엑스레이상 유도철선은 놀랍게도 하대정맥에서 상대정맥을 지나 우측 내경정맥까지 위치해 있었다(Fig. 2). 환자는 급히 인터벤션 시술실로 이동되었으며 기존의 우측대퇴정맥을 동해 10-Fr sheath를 삽입하였다. 이후 10mm의 직경을 가진 올가미 모양의 Snare set를 이용하여 체내로 들어가 유도철선의 끝을 잡아 무사히 제거하였다.

Fig. 2A

Neck (A), chest (B) and abdomen (C) x-ray images showing the migrated guide wire (arrows) between the right internal jugular vein and interior vena cava

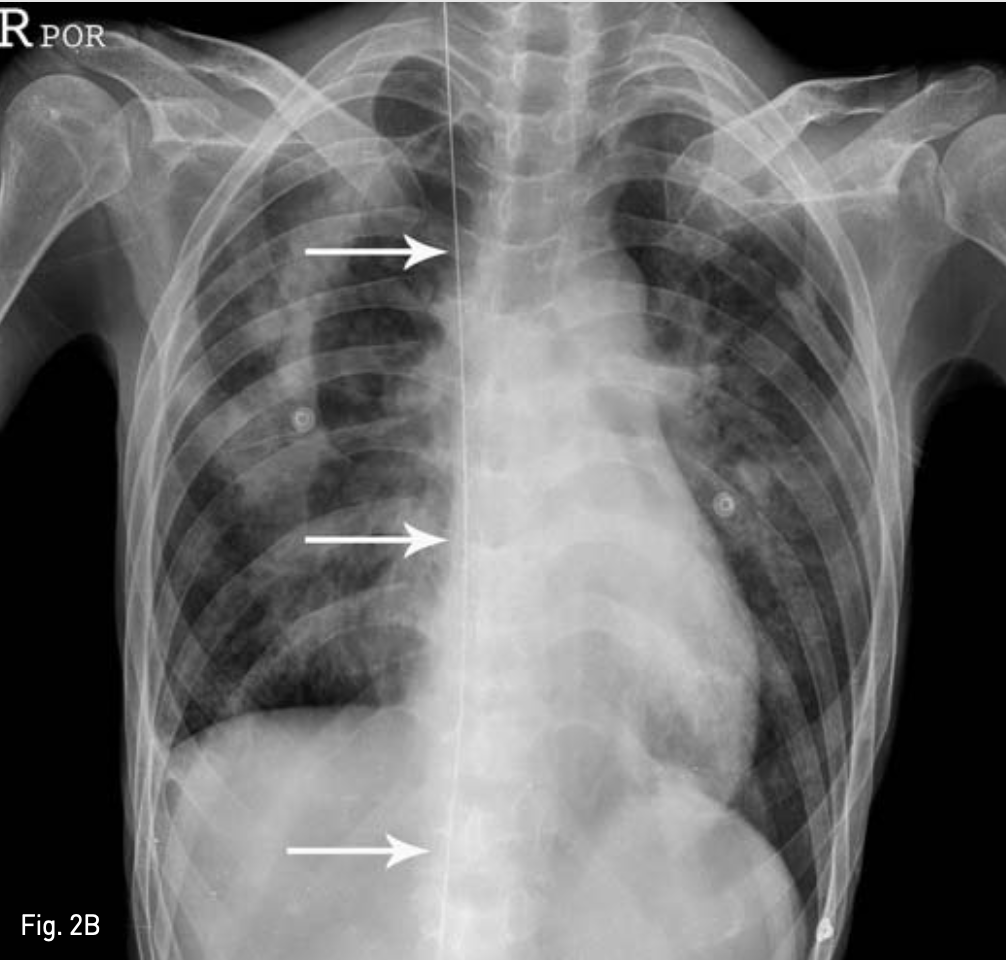

Fig. 2B

Neck (A), chest (B) and abdomen (C) x-ray images showing the migrated guide wire (arrows) between the right internal jugular vein and interior vena cava

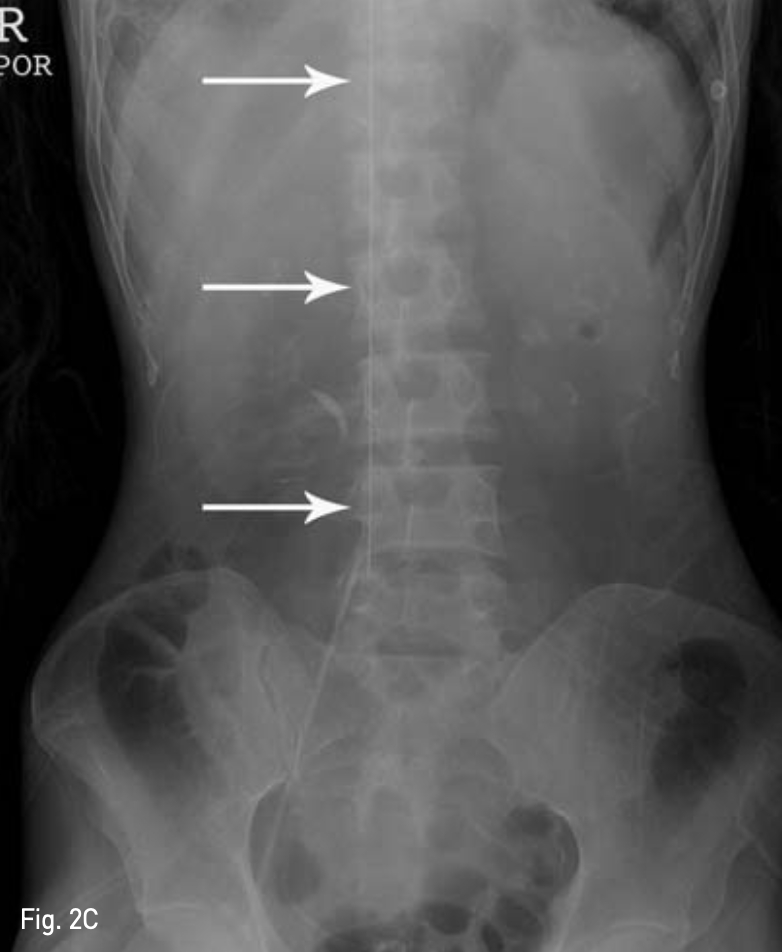

Fig. 2C

Neck (A), chest (B) and abdomen (C) x-ray images showing the migrated guide wire (arrows) between the right internal jugular vein and interior vena cava

증례 3

50세 남자 환자로 좌측 페암으로 혈액종양 내과에서 항암 치료 및 방사선 치료를 받는 중이고 우측 쇄골하 정맥 도관을 통해 수액을 공급받는 환자였다. 우측 쇄골하정맥 도관 유지 기간이 한 달이 되어 인터벤션 시술실에 쇄골하정맥 도관 교환술이 의뢰되었다. 정맥도관 교환술은 인터벤션 분야를 수련 중인 영상의학과 전공의 1년차에 의해 시술되었다. 정맥도관 교환술을 위 해 기존의 도관을 가위로 절제하고 유도철사를 넣는 과정에서 잘려진 기존의 도관이 체내로 들어가 우심장을 통해 우측 폐동맥으로 들어갔다. 이물질 제거를 위해 우측 대퇴정맥을 동해 폐동맥까지 유도철사를 동해 8-Fr 유도초를 삽입 후 15mm 직경의 올가미형 카테터를 통해 이물질을 제거하였다(Fig. 3)

Fig. 3A

Plain x-ray (A) and pulmonary angiogram (B) showing the fracture subclavian catheter in the right pulmonary artery. Retrieval of the intravascular fractured subclavian catheter by snaring.

Fig. 3B

Plain x-ray (A) and pulmonary angiogram (B) showing the fracture subclavian catheter in the right pulmonary artery. Retrieval of the intravascular fractured subclavian catheter by snaring.

Fig. 3C

Plain x-ray (A) and pulmonary angiogram (B) showing the fracture subclavian catheter in the right pulmonary artery. Retrieval of the intravascular fractured subclavian catheter by snaring.

증례 4

임신 37주, 제왕절개술로 태어난 신생아 2530g 여환으로 신생아 호흡곤란이 있어 대학병원으로 급히 후송 되었다. 출생 후 중증도의 호흡곤란과 청색증이 관찰되었고 신생아는 즉시 기관지 삽관술을 시행받았고 인공 호흡기를 장착하였다. 신생아 중환자실에서 영양 및 수액공급을 위해 제대동맥과 제대정맥을 통해 5-Fr 중심 정맥관이 소아과 의사에 의해 삽관되었다. 하지만, 소아과 전공의 2년차가 삽입된 제대정맥관에 대한 위치 조정을 하던 중 제대정맥관이 의도치 않게 가위에 의해 절단되어 환아의 체내로 완전히 들어갔다(Fig. 4). 환아는 즉시 인터벤션 시술실로 이동되었다. 18G 주사침으로 제대정맥을 천자하였으며 조영제를 주입하여 성공적인 천자와 제대정맥관의 위치를 확인하였다. 0.035-inch 유도철사를 넣고 주사침을 5-Fr 소아용 혈관초(Cordis, Miami, FL, USA)로 교체하였다. 이후 10mm의 직경을 가진 Amplatz gooseneck snare kit (EV3, Plymouth, MN, USA)를 제대정맥 내로 주입하였다. 이후 조심스런 여러 번의 시도 후에 제대정맥관의 끝부분을 잡는 것에 성공하였고 천천히 제대정맥 바깥쪽으로 제거하였다.

Fig. 4A

Anteroposterior (A) and lateral (B) plain x-rays showing the broken umbilical vein catheter (UVC) between the umbilical vein and right atrium. Fluoroscopic image (C) showing retrieval of the broken UVC with a snare wire.

Fig. 4B

Anteroposterior (A) and lateral (B) plain x-rays showing the broken umbilical vein catheter (UVC) between the umbilical vein and right atrium. Fluoroscopic image (C) showing retrieval of the broken UVC with a snare wire.

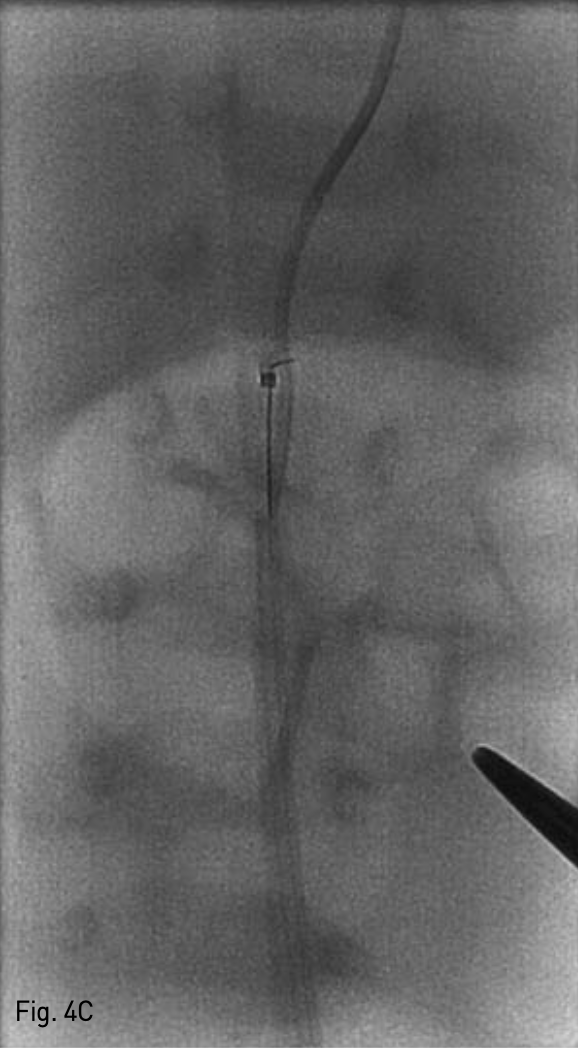

Fig. 4C

Anteroposterior (A) and lateral (B) plain x-rays showing the broken umbilical vein catheter (UVC) between the umbilical vein and right atrium. Fluoroscopic image (C) showing retrieval of the broken UVC with a snare wire.

고찰

중심정맥 도관의 종류에 따라서 중심정맥 도관 삽관은 내경정맥, 쇄골하정맥, 대퇴정맥 등 여러 곳에 시행될 수 있다. 이러한 중심정맥 도관 삽관술시 합병증의 비율은 12%까지도 보고되고 있다 [2, 3]. 우리는 중심정맥 삽관술시 유도철사가 체내 이동되어 제거한 증례 2개, 중심정맥 도관이 잘려져서 체내 이동되어 제거한 증례 2개를 각각 보고하였다. 위 합병증들은 모두 저년차 전공의 들이 혼자서 시술하다 발생되었다는 공통점이 있었다. 그러나, 이러한 사례들은 어떠한 형태의 중심정맥 도관 삽입술 시에 저년차 전공의나 경험이 없는 의사뿐 아니라 여러 가지 요인에 의하여 숙련된 의사가 시술할 때도 발생할 수 있다. 또한, 여러 응급상황에서 임상과에서 시술하는 경우뿐만 아니라 조심하지 않으면 영상 유도하에 시술을 하는 인터벤션 시술실에서도 충분히 발생할 수 있다. 이러한 혈관 내 이물질은 비록 초기에는 증상이 없을 수 있지만 혈관손상, 혈전증, 색전증, 부정맥 등의 원인이 될 수 있어 결코 쉽게 넘길 문제는 아니라고 생각된다 [3,5,6]. 이에 저자들은 여러 문헌들을 통해 중심정맥 삽관술시 발생되는 유도철사 및 중심정맥 도관의 체내이동의 원인 및 예방법을 정리해서 공유하고자 한다 [1,2.7].

중심정맥 삽관술시 혈관 내 이물질 발생의 흔한 원인

1. 부주의 (Inattention)

2. 경험 부족한 시술자 (Inexperienced operator)

3. 상급자의 지도감독 부재 (Inadequate Supervision of trainees)

4. 매우 지친 상태의 시술자 (Overtired staff.)

5. 급작스런 환자 움직임 (Sudden patient movement)

중심정맥 삽관술시 혈관 내 이물질 발생의 징표

1. 유도철사, 절단된 도관의 사라짐 (The guide wire or fractured catheter missing)

2. 중심정맥 도관을 통한 수액 주입 시 강한 저항 (Resistance to injection via the distal lumen)

3. 중심정맥 도관을 통한 정맥역류가 좋지 않음 (Poor venous backflow from the distal lumen)

4. 유도철사, 절단된 도관이 투시상 체내에서 보임 (Guide wire, fractured catheter is visible on a radiography)

유도철선 관계된 합병증들

1. 심장 부정맥 (Cardiac dysrhythmias)

2. 심정 전도계 이상 (Cardiac conduction abnormalities)

3. 혈관이나 심장벽의 손상 (Perforation of vessels or heart chamber)

4. 유도철사의 꼬임, 회전, 매듭지음 (Kinking, looping, or knotting of wire)

5. 기존 혈관 내 기구들과 얽힘 (Entanglement of previously placed intravascular devices)

6. 유도철선 일부 잘림 및 색전 (Breakage of the distal tip of the guide wire with subsequent embolization)

7. 유도철선 전체의 체내유입 (Complete loss of guide wire within the vascular system.)

중심정맥 삽관술시 혈관 내 이물질 발생의 예방법

1. 시술 전 유도철선, 정맥도관의 결함 유무를 조심히 살핀다.

2. 유도철선, 정맥도관은 약한 기구이며 끊어질 수 있음을 명심한다.

3. 유도철선 삽입 시 저항이 느껴진다면 삽입을 멈추고 유도철선을 꺼내 결함 유무를 살피며 삽입 기구의 위치 등을 다시 확인한다.

4. 혈전 생성 경향이 있는 환자나 반복된 정맥도관 삽관을 했던 환자라면 특별히 주의하여 살핀다.

5. 시술이 길어지거나 문제가 발생했을 때 유도철선이나 정맥도관 등의 결함을 꼼꼼히 살핀다.

6. 중심정맥 도관은 유도철선을 따라서 조심스럽게 정맥 내로 삽입한다.

7. 유도철선을 따라 정맥도관 삽입 시 유도철선의 위치를 항상 확인한다.

8. 중심정맥 도관은 항상 유도철선의 위치와 방향을 따라서 움직여야 하며 유도철선과 도관을 동시에 정맥 내로 밀어 넣으면 안된다.

9. 시술을 유도철선 체내에서 꺼낼 때 조심스럽게 하며 저항이 느껴지면 다시 한번 위치를 확인한다.

10. 중심정맥 삽관술 시작에서 끝까지 유도철선을 항상 손으로 꼭 쥐고 놓치지 말아야 한다!!!

결론

중심정맥 삽관술은 일견 간단한 듯 보여도 숙련된 술기와 경험자의 지도 감독, 꼼꼼한 시술태도가 매우 중요하다. 중심정맥 삽관술시 여러 합병증들을 예방하기 위하여 과거처럼 주먹구구식으로 교육하여 저년자에게 쉽게 시술을 맡겨버려서는 곤란하며 시술방법과 합병증들에 관해 시뮬레이션 모델을 활용하여 교육한 후에 시술을 할 수 있도록 하고 경험자가 충분히 지도 감독해야 한다. 부득이하게 합병증이 발생하였을 때 최소 침습적인 방법으로 시술하는 인터벤션 영상의학 의사의 역할이 매우 중요하다고 생각된다.

참고문헌

1. Kwon SH, Ahn HJ, Oh JH. Retrieval technique of a migrated guide wire. J Vasc Access 2015;16:11-2.

2. Schummer W, Schummer C, Gaser E, Bartunek R. Loss of the guide wire: mishap or blunder? Br J Anaesth 2002;88:144-6.

3. Ghatak T, Azim A, Baronia AK, Ghatak NK. Accidental guide-wire loss during central venous catheterization: A report of two life-threatening cases. Indian J Crit Care Med 2013:11:53-4.

4. Simon-Fayard EE, Kroncke RS, Solarte D, Peverini R. Nonsurgical retrieval of embolized umbilical catheters in premature infants. J Perinatol 1997;17:143-7.

5. Gabelmann A, Kramer S, Gorich J. Percutaneous retrieval of lost or misplaced intravascular objects. AJR Am J Roentgenol 2001;176: 1509-13.

6. Lee HN, Kwon SH, Oh JH. Successful transumbilical retrieval of a broken umbilical venous catheter in a 1-day-old new born baby. Cardiovasc Intervent Radiol 2015;38:484-7.

7. Srivastav R. Yadav V. Sharma D. Yadav V. Loss of guide wire: a lesson learnt review of literature. J Surg Tech Case Rep 2013;5:78-81.

Citations

Citations to this article as recorded by