중심단어

Drug-eluting Balloon, Superficial femoral artery, In-stent Restenosis

임상소견

복부대동맥-장골동맥 폐쇄성 질환으로 대동맥-우측 장골동맥, 좌측 대퇴동맥 우회술(1998년)과 우측 장골 동맥 스텐트 삽입술(2001년)을 받은 병력이 있음. 이후 추적 관찰 중 좌측 하지의 파행이 있어 시행한 하지 CT 혈관조영술(Fig. 1)에서 좌측 표재대퇴동맥의 단분절 협착이 있어 이에 대해 혈관성형술을 시도하였으나 석회 침착이 심해 시행 부위의 동맥 박리가 생겨 스텐트를 삽입함(Fig. 2C). 시술 6개월 후 추적 관찰 중 다시 좌측 하지의 파행이 발생함.

Fig. 1

Contrast-enhanced CT angiography shows focal narrowing of left superficial femoral artery.

Fig. 2

A. Left superficial femoral artery angiography demonstrates focal stenosis (>80%) which was also seen at CT angiography.

B. Balloon angioplasty was done on the stenotic portion with 5mm & 40mm balloon.

C. 6mm x 60mm Stent was inserted at the same site due to newly developed dissection during the angioplasty.

진단명

In-stent restenosis in left superficial femoral artery stent

영상소견

마지막 좌측 표재대퇴동맥 조영술에서 좌측 표재대퇴동맥의 중간 분절에 단분절 협착이 있었고, 이전 CT 혈관조영술에서 같은 부위에 석회침착이 있어 이 부위에 6cm의 SMART 스텐트를 설치한 바 있음. 6개월 이후의 Duplex 스캔에서 좌측 총대퇴동맥에서는 triphasic한 파형을 보였으나 표재대퇴동맥 스텐트 내강에 70-80% 가량 협착이 있었으며, 슬와동맥부터 biphasic한 파형을 보임.

시술방법 및 재료

좌측 총대퇴동맥을 천자하고 6-Fr sheath(Terumo, Tokyo, Japan)의 끝이 표재대퇴동맥에 위치하도록 삽입한 다음, 표재대퇴동맥 내로 5-Fr Berenstein catheter를 통해 진입한 뒤 얻은 좌측 하지 angiography에서 이전에 삽입된 스텐트 내에 70% 이상의 국소성 협착이 있음을 확인함(Fig. 4A). 슬와동맥 하부의 레벨에서는 저명한 협착은 없었음.

상기 병변에 대해 협착부위로 guidewire를 통과시킨 후 직경 5mm, 길이 80mm의 Drug-eluting balloon(IN.PACT Admiral, Medtronic)을 이용해 최고 12기압으로 80초간 inflation 하였음.

시술 후 시행한 표재대동맥 혈관조영술(Fig. 4B)에서 스텐트 내부에 있던 국소협착은 보이지 않았고, 동맥박리도 보이지 않아 성공적으로 혈관성형술 시행 된 것으로 생각하고 시술을 종료하였음.

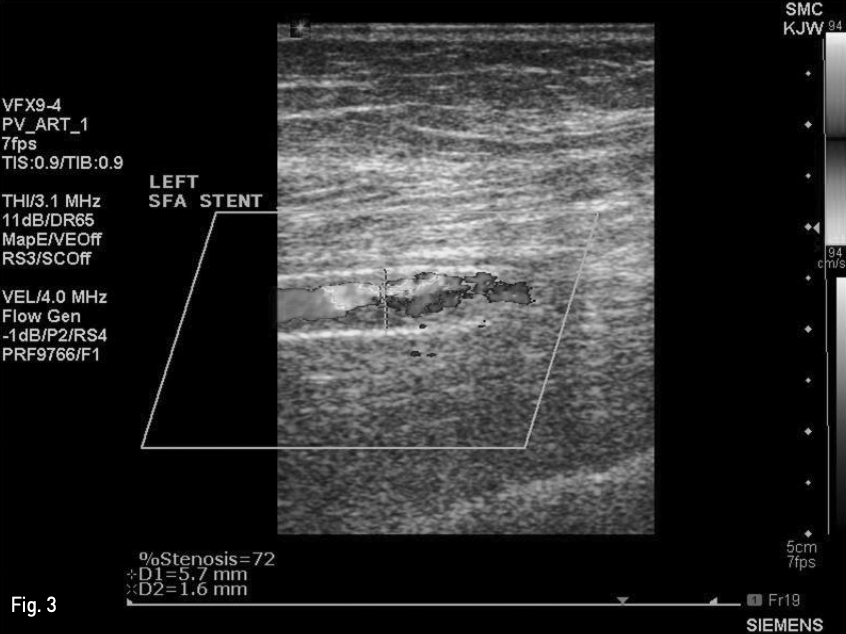

Fig. 3

In-stent restenosis was visualized on duplex sonography 5 months after the stent insertion on left superficial femoral artery.

Fig. 4

A. Focal stenosis was seen in left SFA angiography.

B. Post-angioplasty angiography with drug-eluting balloon demonstrates no remarkable stenosis in left SFA

추적관찰

시술 1년 후 추적관찰 Duplex scan에서 좌측 표재대퇴동맥의 patency는 잘 유지되어 있음.

고찰

하지를 침법하는 말초혈관 질환은 발목-위팔지수 (Ankle-brachial index) 0.9 미만의 혈역학적 손상이 일어난 상태이다. 무증상인 경우부터 조직손상까지 임상양상은 다양할 수 있으며, 일반 인구에서의 유병률은 약 3- 10%인 것으로 알려져 있다.

치료는 크게 위험인자의 교정과 약물식 치료, 재개통 치료로 나뉘어진다. 재개통 치료에서 주된 역할은 혈관 내 접근을 이용한 중재적 시술이 담당하고 있으며, 이 때 시술의 결과는 병변 부위의 해부학적 위치, 협착의 정도, 질병의 임상 단계 등에 의해 결정된다. 표재대퇴동맥에서는 풍선혈관성형술이 널리 이용되고 있으 나, 재협착 등에 의해 장기 개통이 어려운 경우 스텐트를 삽입하기도 한다. 하지만 이 경우에도 스텐트의 균열과 같은 단점이 있다.

말초혈관 질환의 유병률이 증가할 것으로 기대되는 가운데, 사지 동맥 협착을 치료하기 위한 스텐트 삽입술과 혈관 성형술에 대한 활발한 연구가 진행되고 있 다. 특히 스텐트 내부에서 일어나는 재협착을 치료하기 위해 악물방출 풍선을 이용한 혈관 성형술이 시도되고 있다. 약물방출 풍선은 약물방출 스텐트의 내막증식 억제 효과와 풍선 혈관성형술의 장점을 모두 얻기 위한 시술로 대개 세포독성 약제인 Paclitaxel이 사용된다. 혈관이 구불구불하거나 스텐트가 삽입되기에 작은 경우, 미만성 석회 침착이 길게 침범한 경우 등 스텐트가 적용되기 어려운 영역에서 활용될 수 있으며, 약제가 혈관 내막에 골고루 도포된다는 점, 짧은 접촉시간으로도 내막 증식의 효과를 기대할 수 있는 점, 스텐트 삽입 을 하지 않기 때문에 항응고제제 사용의 선택이 비교적 자유롭다는 점 등이 장점이다. 현재 표재대퇴동맥과 대퇴슬와동맥 부위의 말초동맥 질환에 대해서 기존의 고전적 풍선 혈관성형술에 비해 약물방출 풍선을 이용한 혈관성형술이 재개통률 면에서 효과적임을 보이는 연구 결과가 나오고 있다. 하지만 장기적인 결과를 판정 하기 위해서는 더 긴 기간의 추적 관찰을 통한 연구가 필요하며, 기존의 풍선 혈관성형술에 비해 가격-효용 대비 면에서도 우수한 지는 알 수 없다는 점 등이 추가적인 평가가 필요한 것이라고 하겠다.

본 증례는 표재대퇴동맥에 삽입된 스텐트 내부로 재협착이 생겼을 때 이를 약물방출 풍선을 이용해 시행한 혈관 성형술에 대한 것이며, 시술 후 1년 추적검사에서도 스텐트 내부의 개존 상태는 잘 유지되어 있었던 경우이다.

참고문헌

1. Waksman R, Pakala R. Drug-eluting balloon: the comeback kid? Circ Cardiovasc Interv. 2009 Aug;2:352-8.

2. Werk M, Langner S, Reinkensmeier B, Boettcher HF, Tepe G, et al. Inhibition of restenosis in femoropopliteal arteries: paclitaxel-coated versus uncoated balloon: femoral paclitaxel randomized pilot trial. Circulation. 2008;118:1358-1365.

3. Baerlocher MO, Kennedy SA, Rajebi MR, Baerlocher FJ, Misra S, Liu D, Nikolic B. Meta-analysis of drug- eluting balloon angioplasty and drug-eluting stent placement for infrainguinal peripheral arterial disease. J Vasc Interv Radiol. 2015;26:459-473.

Citations

Citations to this article as recorded by