중심단어

Aortic dissection, fenestration, ischemia

한글 초록

급성 대동맥 박리에서 가성내강의 압박으로 인한 내장동맥의관류장애(malperfusion)는 비교적 흔하게 관찰되나 치료하지 않을 경우 높은 사망률을 보이는 합병증이다. 혈관내 대동맥 창냄술은 내막판을 천자하여 유출구를 만들어 가성 내강을 감압시키고 진성 내강으로부터 혈류를 공급받는 분지동맥 및 원위부의 관류를 증가시키는 방법으로 그 안정성과 효용성이 입증되었다. 본 기고에서는 신장동맥의 관류장애를 동반한 Stanford B형 대동맥박리 환자에서 성공적으로 대동맥 창냄술을 시행한 증례를 보고하고자 한다.

영문 초록

In acute aortic dissection, malperfusion of the visceral artery due to compression of the false lumen is a relatively common complication, but showing high mortality without treatment. Endovascular aortic fenestration is a proved method of its safety and efficacy to treat the aortic dissection. It leads to the decompression of the false lumen and the preservation of the perfusion of the branch arteries by puncturing the intimal flap and creating an outlet between true lumen and false lumen. We report a case of successfully performed aortic fenestration in a patient with Stanford type B, acute aortic dissection combined with renal malperfusion.

Introduction

급성 대동맥 박리에서 내장동맥의 관류장애 (malperfusion)는 하행 대동맥 박리의 약20%-50% 까지에서 비교적 흔하게 일어나는 합병증이며, 치료하지않을경우 초기 사망률이 46%까지 보고된다. 대동맥박리의 치료법을 비교한 한 연구에서 수술, 약물치료, 혈관내시술은 각각 사망률이 32.1%, 9.6%, 6.5%로 혈관내 시술이 가장 좋은 성적을 보였다(1). 혈관내 치료는 크게 세가지로 구분되는데[1] 대동맥스텐트설치술(aortic stent-graft placement), [2] 박리편창냄술(dissection flap fenestration), 그리고 [3] 분지혈관 스텐트 설치술(branch-vessel stenting)이 있다(2). 창냄술은 내막판을 천자하여 유출구를 만들어 압력이 높은 가성내강에서 압력이 낮은 진성내강으로 혈류 유입을 유도하는 방법으로, 가성 내강을 감압 시키고 진성 내강으로부터 혈류를 공급받는 분지동맥 및 원위부의 관류를 증가시키는 것이 목적이다. 본 기고에서는 신장동맥의 관류장애를 동반한 Stanford B형 대동맥박리 환자에서 성공적으로 대동맥 창냄술을 시행한 증례를 보고하고자 한다.

Case report

증례

64세/남자

임상소견

기저질환 초기식도암으로 수술받고 건강하게 지내던 환자로 내원 3일 전부터 시작된 복통으로 응급실 내원하였다. 통증은 양쪽 갈비뼈 아래와 명치부위가 쥐어짜는 듯 아프며 지속적이고 숫자 통증평가척도(Numeric Rating Scale) 6점이었다. 똑바로 눕거나 옆으로 누우면 통증 악화되었다. 오심과 구토 동반되었고 급성병색이었다. 생체징후는 안정적이었다.

진단명

Stanford type B, acute aortic dissection with renal artery malperfusion.

영상소견

전산화 단층촬영에서 하행 흉부 대동맥 및 복부대동맥까지 박리된 Stanford type B의 대동맥박리가 확인되었으며 내막파열(intimal tear)의 위치는 좌측 쇄골하정맥의 직하방까지 였고, 박리의 범위는 하장간막동맥의 기시부까지였다. 기저에 신장동맥하부의 복부대동맥에서 양측 총장골동맥과 양측 내장골동맥까지 침범한 복부대동맥류가 있다. 양측 신장동맥은 진성 내강에서 기원하고 있었으나 좁아져 있었고, 우측 신장이 조영증강되지 않아 대동맥박리의 합병증으로 우측 신장 관류장애가 동반된 것으로 판단되었다(Fig. 1). 이를 치료하기 위하여 혈관내 대동맥 창냄술이 의뢰되었다.

시술방법 및 재료

초음파 유도 하에 미세천자 세트를 이용하여 우측 총대퇴동맥을 천자하고 6-Fr sheath(Flexor Ansel Guiding Sheath, COOK, IN, USA)를 삽입하였다. 5-Fr Pigtail 카테터와 유도철사를 이용하여 신동맥하부의 복부대동맥까지 접근하고 조영제 주입하여 진성 내강의 형태를 확인하였다. 초음파 유도 하에 미세천자세트를 이용하여 좌상완동맥을 천자하고 6-Fr sheath (Flexor Ansel Guiding Sheath, COOK, IN, USA)를 삽입하였다. 이 후 대동맥궁의 근위부까지 Pigtail 카테터를 진입하여 시행한 대동맥조영술에서 대동맥궁에 진성내강과 가성내강 간에 교통하는 부위를 확인하였고, 그 원위부의 진성내강과 가성내강의 형태를 확인하였다. 유도카테터(5-Fr RDC catheter)를 조심스럽게 진성내강에서 가성내강으로 진입시키는데 성공하였다. 대동맥 진성내강, 가성내강, 그리고 우측 신장동맥에서 측정한 압력은 각각 120mmHg, 110mmHg, 그리고 62mmHg 이었다. 상완동맥으로 접근하여 가성내강으로 들어간 유도카테터와 sheath를 정방향(antegrade)으로 복부대동맥까지 진입하고, 대퇴동맥으로 접근하여 진성동맥에 위치한 유도카테터와 sheath를 역방향(retrograde)으로 하흉부대동맥까지 진입하였다. 이어 양측에서 시행한 대동맥조영술에서 flap의 위치관계를 평가하고 신장동맥상방에서 창냄술을 계획하였다. 복부초음파 유도하에 천자바늘(Transseptal Needle, COOK, IN, USA)을 진성내강에서 역방향으로 가성내강으로 천자하는데 성공하였다. 천자부위에 유도철사를 거치하고 5mm x 4cm, 10mm x 4cm, 18mm x 4cm, 25mm x 4cm크기의 풍선카테터(Sterling, Mustang, XXL Balloon dilatation catheters, Boston scientific, MA, USA, MAXI LD PTA dilatation catheter, Cordis, Baar, Switzerland) 로 순차적으로 혈관성형술을 시행하였다. 이 과정에서 대퇴동맥의 sheath를 8-Fr sheath로 교체하였다. 진성내강과 가성내강에 거치된 카테터로 시행한 조영술에서 진성내강과 가성내강에 균질하게 혈류가 흐르는 것을 확인하였다. 대동맥 진성내강 과 우측장골동맥에서 측정한 혈압은 각각 104mmHg, 90mmHg였다. 우측 총대퇴동맥의 sheath를 제거하고 혈관봉합기구(Angio-seal VIP vascular closure device, Terumo, Tokyo, Japan)로 천자부위를 지혈하고, 좌상완동맥의 sheath 제거하고 용수 압박으로 지혈 후 시술종료하였다(Fig .2).

추적관찰

일주일 후 시행한 전산화단층촬영술에서 우측 신장의 관류는 회복되었고 양측 신장동맥의 내강 확보되고 진성내강의 단면적이 일부 호전된 소견을 보였다 (Fig. 3). 대동맥박리의 범위에는 큰 변화없었고 추가적인 합병증은 없었다.

Fig 1A

Contrast-enhanced CT coronal scan image (A) showed aortic dissection from aortic arch to infrarenal aorta and relationship of true lumen (T) and false lumen (F). Axial CT scan

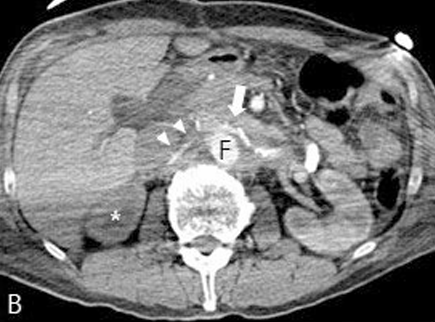

Fig 1B

Axial CT scan (B) showed luminal narrowing of true lumen (white arrow) due to the compression of false lumen (F) and stenosis of bilateral renal arteries, which were more severe in right side (arrowheads). Decreased perfusion of right renal parenchyma (asterisk) was also noted.

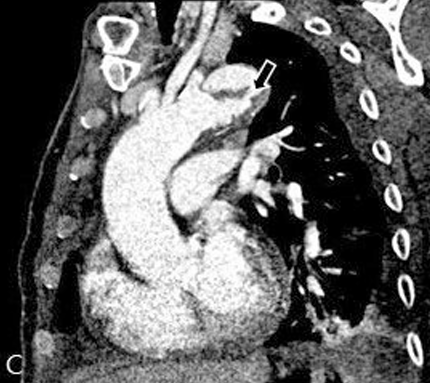

Fig 1C

Curved multiplanar image at aortic arch level (C) demonstrated the proximal intimal tear site of the dissection (black arrow).

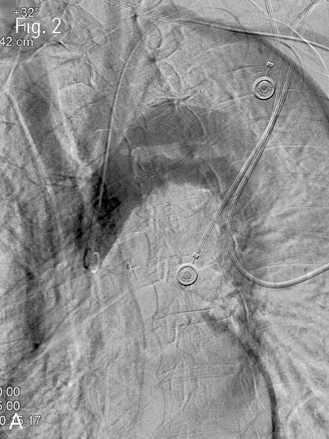

Fig 2A

Fenestration was performed to restore renal artery flow via left brachial and right femoral accesses. (A) Thoracic aortogram via brachial access demonstrated the intimal flap, tear site and both true lumen and false lumen of the dissection.

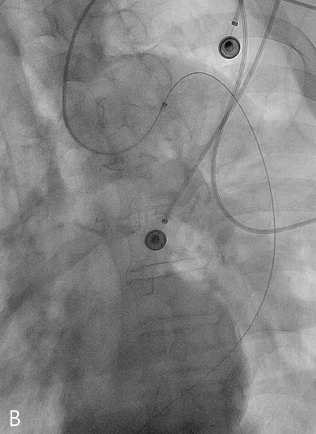

Fig 2B

(B) 5-Fr RDC guiding catheter and guidewire were successfully advance into the false lumen with careful manipulation.

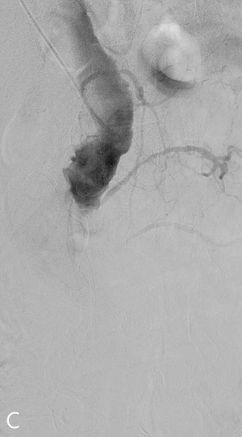

Fig 2C

(C) Angiogram of the false lumen was obtained to evaluate the extent of dissection and relationship of the intimal flap.

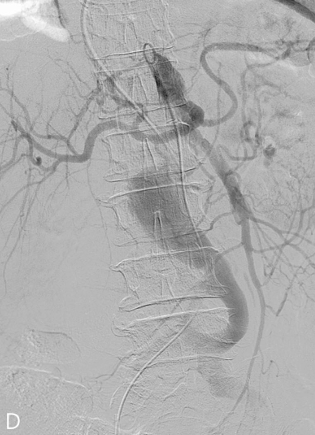

Fig 2D

(D) Angiogram of the true lumen via femoral access showed the luminal narrowing of true lumen at infrarenal level and mesenteric arteries were arising from true lumen.

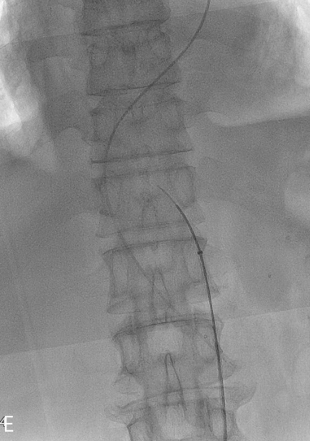

Fig 2E

(E) Fenestration from true lumen to false lumen was performed using transseptal needle under the ultrasound guidance.

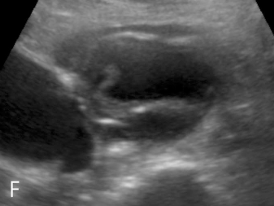

Fig 2F

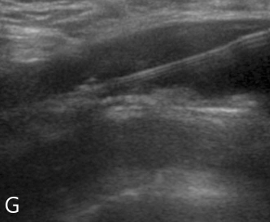

(F, G) Abdominal ultrasound transverse and longitudinal view demonstrated the aortic dissection and guide the fenestration.

Fig 2G

(F, G) Abdominal ultrasound transverse and longitudinal view demonstrated the aortic dissection and guide the fenestration.

Fig 2H

(H) After puncture, serial balloon dilatation was performed upto 25mm in diameter.

Fig 2I

(I) Final aortography showed even contrast flow at both true and false lumen, which meant the technical success of aortic fenestration.

Fig 3A

Follow-up CT scan was undergone 1 week after the procedure (A) Improvement of the obstruction of both renal arteries with preserved lumen was noted (arrowheads).

Fig 3B

(B) The restoration of the right renal perfusion was observed (asterisk).

고찰

혈관내 대동맥 창냄술은 1990년 Williams 등이 처음으로 보고하였고, 이후 여러 보고에서 그 효용성이 입증되었다(3). Midulla 등의 보고에 따르면 35명의 대동맥 대동맥박리환자에서 혈관내 창냄술 및 추가적인 시술은 97%의 성공률을 보였고(4), Slonim 등의 보고에서는 40명의 허혈성 합병증이 동반된 대동맥박리환자에서 혈관내 창냄술과 스텐트 설치술이 93%의 성공률을 보였고 29개월간 추적관찰하였을 때 25명이 생존하였다(5).

혈관내 창냄술의 적응증으로는 대동맥 박리로 인해 내장동맥 또는 척수, 장골동맥의 폐쇄 및 허혈증상이 나타나는 경우로 다음과 같다(6). [1] 장간막 허혈이 장간막 동맥이 가성내강의 확장 및 압박으로 인해 정적 또는 역동적 폐쇄되어 유발된 경우, [2] 신기능부전이 가성내강의 확장 및 압박으로 신동맥이 침범되어 유발된 경우, [3] 조절되지 않는 심한 신혈관 고혈압증(renovascular hypertension)이 대동맥 박리로 인해 유발된 경우, [4] 척수동맥을 침범하여 하반신 마비 또는 사지마비가 유발된 경우, [5] 하지동맥 허혈로 인해 휴식시 통증이나 심한 파행이 유발된 경우가 포함된다.

지금까지 여러 증례와 소규모 연구들이 보고 되었으나, 각기 다양한 천자기구 및 스텐트를 사용하여 시행하였고 표준화된 방법은 아직 정립되지 않았다. 창냄술은 Brockenbrough needle(Medtronic, MN, USA), Colapinto needle(COOK, IN, USA), Rosch-Uchida transjugular liver access의 needle (COOK, IN, USA) 등 굽어져 있는 금속바늘을 이용하여 시행될 수 있고 단단한 유도철사 (stiff uidewire) 또는 유도철사의 hard tip으로 성공적으로 창냄술을 시행한 보고들도 있다(4, 7). 진성 내강이 가성 내강에 비해 벽이 두껍고 단면적이 작아 유도철선과 카테터가 안정적으로 진입되고, 큰 가성 내강의 단면적은 천자시 대동맥 천공의 위험성을 줄이기 때문에 일반적으로 천자는 진성 내강에서 가성 내강으로 시행된다. 천자는 혈관내 초음파 또는 복부초음파의 도움을 받아 보다 안전하게 시행될 수 있다. 천자 후 15mm에서 25mm 크기의 풍선카테터로 혈관성형술을 시행하는 것이 권고된다. 한가지 주의할 점은 확장된 풍선을 당기지 않는 것이다. 이는 대동맥의 파열 위험성을 높이고 박리의 범위를 증가시킬 수 있어 시행하지않아야 한다(6). 창냄술 및 풍선 확장술 후 시술 전 후의 압력차이를 비교하고 관류 장애가 있었던 분지동맥을 다시 평가해야 한다. 가성내강이 충분히 감압이 되지 않았다면 대동맥 스텐트설치술을 고려할 수 있다. 특히 가성내강이 혈전으로 차 있고, 이로 인한 진성내강의 폐쇄 시에는 스텐트를 설치하여 내강 및 혈류를 유지한다. 가성내강이 감압된 후에도 관류장애가 있었던 동맥의 혈류가 회복이 되지않는다면 해당분지동맥에 추가적인 스텐트설치술을 시행하여 혈류회복을 유도한다.

혈관내 대동맥 창냄술은 드물게 시행되는 시술로 인터벤션 전문의가 많은 환자 경험을 쌓기에는 어려움이 있다. 그러나 관류장애를 동반한 대동맥박리에서 사망률을 줄일 수 있는 안전하고 유용한 혈관내 시술로 인정받고 있으며, 해부학적, 병리학적인 충분한 이해를 바탕으로 양질의 영상장비의 도움을 받고 숙련된 혈관중재시술의 경험이 있다면, 창냄술을 안전하고 성공적으로 시행할 수 있다.

참고문헌

1. Tsai TT, Trimarchi S, Nienaber CA. Acute aortic dissection: perspectives from the international registry of acute aortic dissection (IRAD). Eur J Vasc Endovasc Surg 2009;37:149-159

2. Swee W, Dake MD. Endovascular management of thoracic dissections. Circulation 2008;117:1460-1473.

3. Williams DM, Brothers TE, Messina LM. Relief of mesenteric ischemia in type III aortic dissection with percutaneous fenestration of the aortic septum. Radiology 1990;174:450-452

4. Midulla M, Renaud A, Martinelli T, et al. Endovascular fenestration in aortic dissection with acute malperfusion syndrome: immediate and late follow-up. J Thorac Cardiovasc Surg 2011;142:66-72

5. Slonim SM, Miller DC, Mitchell RS, Semba CP, Razavi MK, Dake MD. Percutaneous balloon fenestration and stenting for lifethreatening ischemic complications in patients with acute aortic dissection. J Thorac Cardiovasc Surg 1999;117:1118-1126

6. Hartnell GG, Gates J. Aortic fenestration: a why, when, and how-to guide. Radiographics 2005;25:175-189

7. Vendrell A, Frandon J, Rodiere M, et al. Aortic dissection with acute malperfusion syndrome: Endovascular fenestration via the funnel technique. J Thorac Cardiovasc Surg 2015;150:108-115

Citations

Citations to this article as recorded by