요약

생후 26일 된 남아에서 발견된 폐분리증(pulmonary sequestration)에 대해 배꼽동맥(umbilical artery) 카테터를 통하여 비정상적인 폐에 혈액을 공급하는 기형 혈관(abberant artery)을 선택해 색전술(embolization)을 시행한 증례

키워드

pulmonary sequestration, transumbilical arterial embolization, transumbilical access, neonatal intervention

서론

신생아에서 발견된 폐분리증은 매우 드문 질환이기는 하나 반복된 감염 및 객혈 등의 증상을 유발하고 정상적인 폐발달에 영향을 줄 수 있어 생후 1년 이내에 치료할 것을 권고하고 있다. 증상을 유발하거나 감염이 발생한 폐분리증에 대해서는 수술적 치료가 우선적으로 고려된다. 하지만 산전 초음파에서 조기 발견되거나 무증상 폐분리증에 대한 명확한 치료 가이드라인은 아직 없으며, 이에 대해 경동맥 색전술을 통해 효과적으로 치료한 증례들이 보고된 바 있다. 본 증례에서도 신생아에서 발견된 폐분리증에 대해 혈관내치료(endovascular treatment)를 시행하였으며, 기존에 환아가 가지고 있던 배꼽동맥 카테트를 통해 경동맥 색전술을 (transcatheter arterial embolization) 시행한 증례를 보고하고자 한다.

증례

생후 26일 된 남아로 35주 3일에 제왕 절개로 태어난 조산아(prematurity) 였으며, 산전 초음파에서 선천성폐기도기형(congenital pulmonary airway malformation, CPAM)이 의심되었다. 출생 후 호흡 곤란(respiratory difficulty)이 있어 양압 환기(positive pressure ventilation)를 시행하고 인공호흡기 유지 중인 상태였다.

Fig 1

출생 후 시행한 흉부 엑스레이(Fig 1)에서 좌측폐하단(Left lower lung field)에 연부 조직 음영(soft tissue opacity)이 보였다.

Fig 2

흉부 CT에서 좌측 흉곽 하부에 연부 조직 병변(soft tissue lesion)이 보였다. 해당 병변으로 하행흉부대동맥(descending thoracic aorta)으로부터 기시하는 기형 동맥(abberant artery)을 통한 혈류 공급 및 홑정맥(azygos vein)으로의 유출정맥(draining vein)이 확인되어 폐분리증으로 진단하였다(Fig 2, 화살표). 수술을 우선적으로 고려해야만 하는 폐분리증으로 인한 합병증 소견은 없어 색전술을 시행하기로 하였다.

Fig 3

색전술 시해? 저? 복부 엑스레이에서 보이는 바와 같이 배꼽동맥 카테터가 거치되어 있는 상태였다(Fig 3). 신생아의 경우 총대퇴동맥(common femoral artery)의 직경이 작아 총대퇴동맥을 통한 접근시 이차적인 합병증이 발생할 수 있으므로 배꼽통맥 카테터를 통해 시술을 시행하기로 하였다.

Fig 4a

배꼽통맥 카테터를 통해 guide-wire를 삽입 후 4Fr vascular sheath로 교체하였다(Fig 4a).

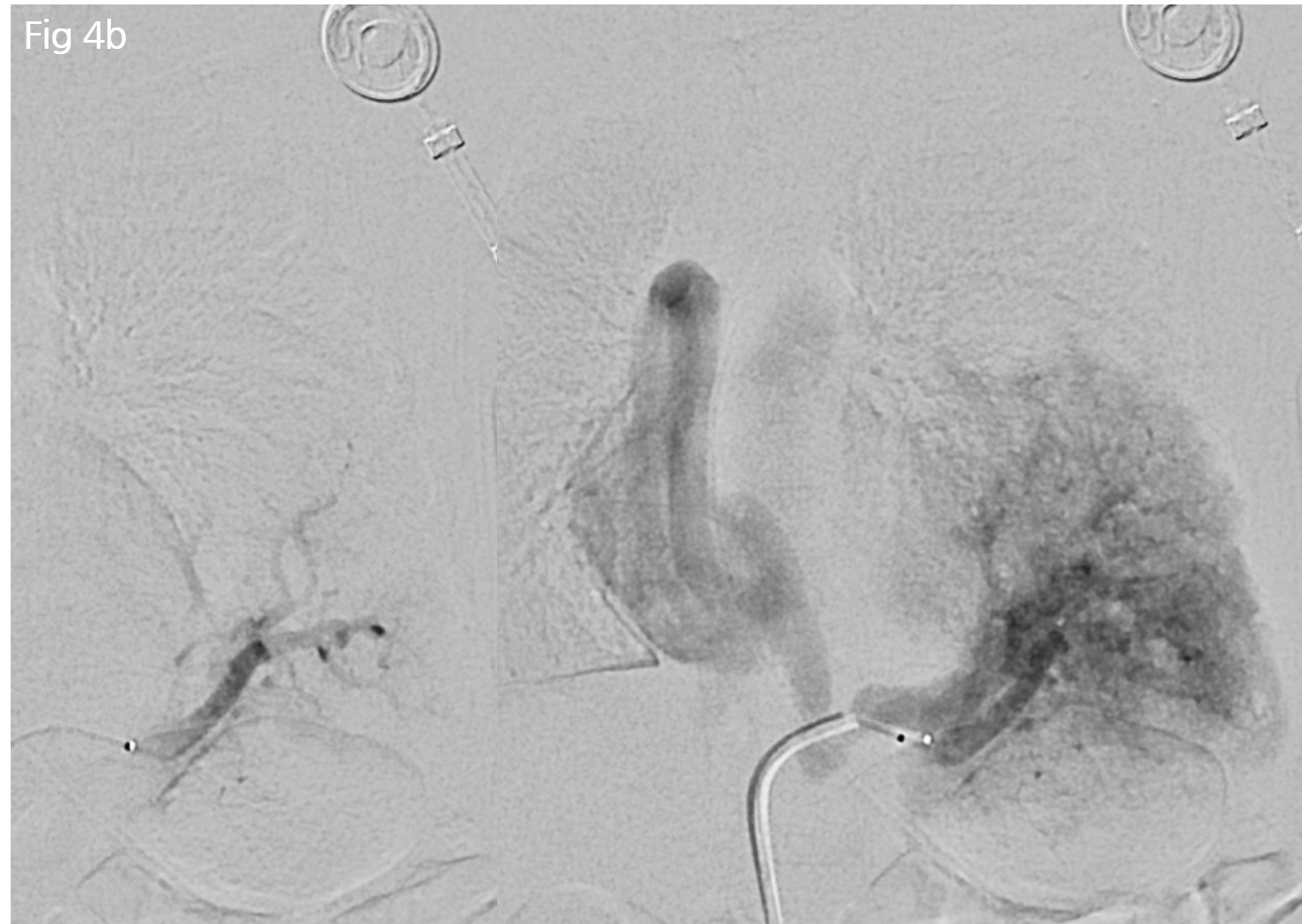

Fig 4b

이후 4F Glide catheter 및 microcatheter를 사용하여 기형 동맥을 선택하고 혈관조영술을 시행하였다. 혈관조영술에서 폐분리증에 의한 비정상 폐조직으로의 혈액 공급 및 실질 조영(parenchymal staining)이 보이며, 홑정맥으로 연결된 유출 정맥이 확인되었다(Fig 4b).

Fig 4c

기형 혈관에 대해 코일(Concerto coil, 3ea of 4mm X 10cm, 3ea of 5mm X 20cm)과 함께 gelfoam(750-1000μm)을 사용하여 색전술을 시행하였다. 이후 혈관조영술에서 기형 혈관이 성공적으로 색전된 것을 확인하였다. 시술 후 탯줄에서 vascular sheath를 제거 후 탯줄을 손으로 압박하여 지혈하였다(Fig 4c).

Fig 5

시술 후 경과 관찰 위해 시행한 흉부 엑스레이에서 시술 전에 보이던 좌측폐하단의 연부조직음영이 점차 작아지며 소실되었으며(Fig 5), 시술 일주일 후 호흡 곤란도 호전되어 인공호흡기를 제거하였다. 이후 2년 정도의 경과 관찰 기간 중 폐분리증으로 인한 합병증은 없었다.

고찰

신생아에서 발견된 폐분리증은 본 증례에서와 같이 비정상 폐조직으로 혈액을 공급하는 기형 혈관의 색전술을 통해 성공적으로 치료가 가능하다. 기존의 문헌에 따르면 기형 혈관의 색전 물질로는 주로 microcoil을 사용하며, 혈관의 완전한 폐색을 위해 gelfoam을 함께 사용할 수도 있다. PVA와 같은 영구 색전 물질은 역류로 인해 원치 않는 부위의 색전을 유발할 수 있어 주로는 사용하지 않는다. 해부학적인 분류에 상관없이 색전술은 효과적인 것으로 알려져 있으나(regression rate; intralobar PS 78%, extralobar PS 89%), CT에서 균질한 연부 조직으로 보이는 경우에 비해 공기 음영 등을 포함한 불균질한 연부 조직으로 보일 때에는 효과가 떨어지는 것으로 보고하였다 (100% in solid-type, 25% in mixed-type). 때문에 흉부 CT에서의 소견을 참고하여 색전술 시행 여부를 결정해야 하며, 병변에 공기를 포함한 다수의 낭성 병변(air-filled cystic component)들이 포함되어 있다면 CCAM과의 감별 진단을 위해서도 수술을 우선적으로 고려한다(1,2).

신생아에서도 성인과 마찬가지로 혈관내치료를 시행할 때 총대퇴동맥을 통한 접근을 시도할 수 있다. 하지만 미숙아나 저체중의 신생아들의 경우 총대퇴동맥의 직경이 작기 때문에 총대퇴동맥을 통한 접근 후 대퇴동맥 폐색 등의 합병증이 발생할 수 있다. 대퇴동맥 폐색은 문헌에 따라 다르지만 3%-40% 정도의 제법 높은 빈도로 보고되었다. 때문에 산전 진단 혹은 출생 직후 검사를 통해 혈관내치료가 필요할 것으로 보이는 병변이 확인된 경우에는 배꼽동맥 카테터를 유지하도록 하여 시술시 활용하는 것이 도움이 될 수 있다.

참고문헌

1. Lee BS, Kim JT, Kim AR, et al. Neonatal pulmonary sequestration: clinical experience with transumbilical arterial embolization. Pediatric Pulmonology 2008;43:404-413.

2. Lee KH, Sung KB, Yoon HK, et al. Transcatheter arterial embolization of pulmonary sequestration in neonates: long-term follow-up results. J Vasc Radiol 2003;14-363-367.

Citations

Citations to this article as recorded by